返回

返回

國新研究院

國新研究院

前言:

“專精特新”企業是指具有專業化、精細化、特色化、新穎化特征的中小企業,主要集中在新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫藥等高科技產業領域。2022年6月1日,工信部印發《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),明確創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業的評價或認定標準,促進中小企業高質量發展,加強省級和國家級專精特新企業的統一規范管理,自2022年8月1日起開始實施。

圖源網絡

政策背景

隨著全球科技競爭加劇和中美貿易戰升級,我國在部分技術領域被“卡脖子”的現象愈發凸顯,培育和發展專精特新企業戰略意義重大。國家出臺系列政策培育專精特新企業,支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地。同時,專精特新還上升為國家戰略,是我國強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性,解決“卡脖子”難題的重要手段。

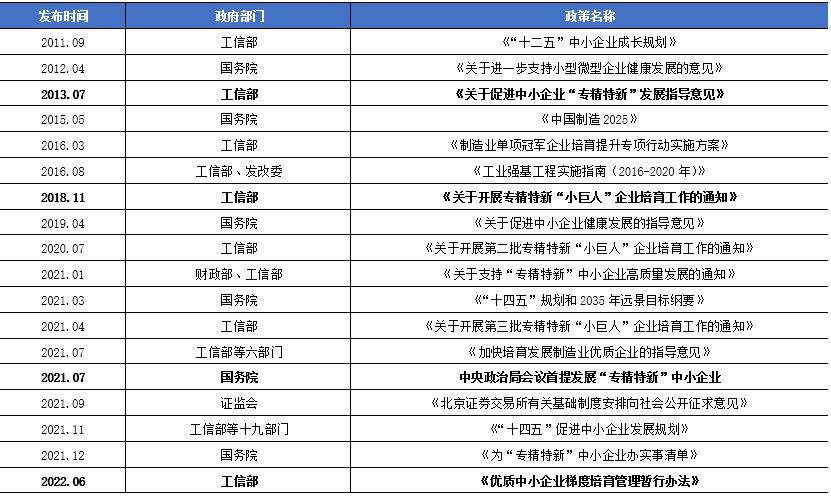

2011年7月,工信部首次提出“專精特新”概念,并將專精特新作為中小企業轉型升級的重要途徑。隨后,國家和地方推出一系列政策舉措,加大力度培育專精特新企業。2021年7月,中央政治局會議首提發展專精特新中小企業,加快解決“卡脖子”難題,專精特新上升為國家戰略層面。同時,國家“十四五”規劃也明確提出,支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地,推動中小企業提升專業化優勢,培育專精特新“小巨人”企業和制造業單項冠軍企業。

表1 2011-2022年國家專精特新相關政策

資料來源:鑫創科技產業研究院整理

發展現狀

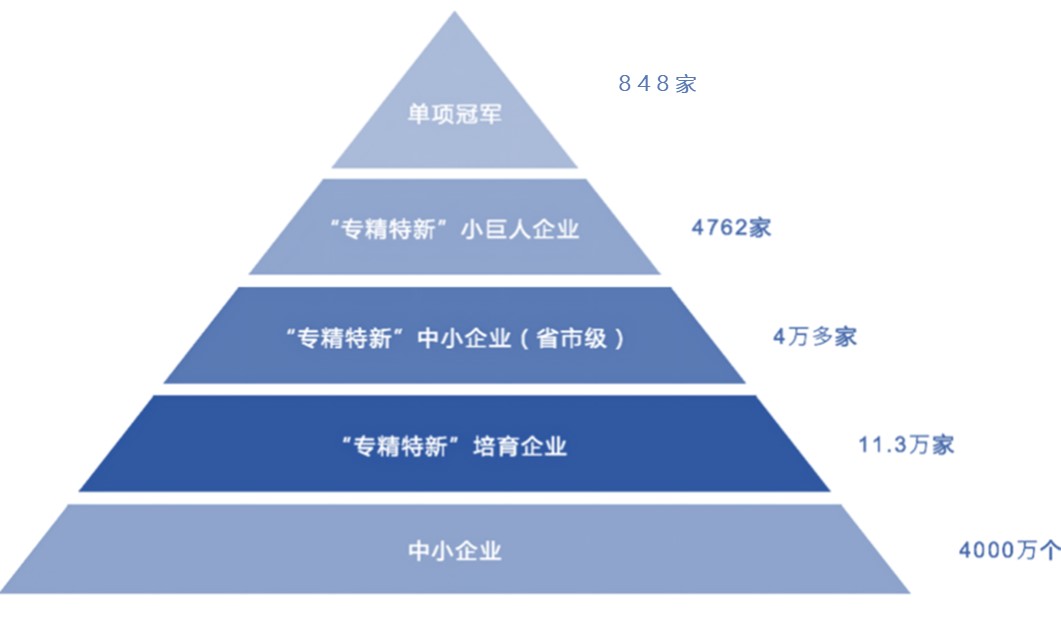

近年來,專精特新梯度培育體系逐步成型,省市級專精特新4萬多家、國家級“小巨人”4762家、單項冠軍848家,形成了“專精特新中小企業—專精特新‘小巨人’企業—制造業單項冠軍企業”的梯度培育路徑。目前,我國中小企業數量超過4000萬家,占企業總數的99%,從業人員比例達到80%,提供了約65%的發明專利、75%的企業創新和80%以上的新產品開發,是數量最多和最具活力的創新的主力軍。其中,專精特新中小企業在“強鏈、補鏈、穩鏈”中發揮著重要作用,是中小企業高質量發展的重要支撐。制造業單項冠軍企業的產業鏈龍頭引領作用突出,能夠帶動區域形成集聚效應強、分工專業化的產業集群。

2019-2021年期間,工信部公布了3批專精特新“小巨人”名單,培育了4762家專精特新“小巨人”企業,帶動省市級專精特新中小企業4萬多家,涌現出了一批“補短板、填空白、鍛長板”企業;專精特新“小巨人”企業創新能力強、成長性好,平均研發強度達到10.3%,高于上市企業1.8個百分點。從區域分布上看,4萬多家省市級專精特新中小企業主要分布在山東(5302家)、上海(4586家)、安徽(3095家)等制造業發達地區;4762家國家級專精特新“小巨人”企業主要分布在經濟發達的東部沿海地區,“小巨人”企業數量排名前三的省份分別是浙江(470家)、廣東(429家)和山東(358家)。

2016-2021年期間,工信部遴選出6批共848家制造業單項冠軍企業,在產業鏈和產業集群中的引領帶頭作用日益凸顯,平均研發強度為5%,研發機構擁有率為97%,分別是全國規模以上工業企業平均水平的5倍和7倍,遠超一般制造企業水平。從區域分布看,浙江(149家)、山東(145家)、江蘇(122家)三省制造業單項冠軍達416家,占據全國“半壁江山”。

圖1 專精特新中小企業梯度培育體系

資料來源:工信部、鑫創科技產業研究院整理

重點領域

專精特新發展方向圍繞《中國制造2025》十大重點領域,并著力突破工業“四基”發展瓶頸。《中國制造2025》十大重點領域包括新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。工業“四基”包括核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎。

截至2021年底,工信部公布的4762家專精特新“小巨人”企業主要聚焦在戰略性新興產業及相關服務業,戰略性新興產業領域企業數量占比超過80%,制造業企業數量占比超過60%;其中,新一代信息技術、新材料、高端裝備制造、生物產業和節能環保產業企業數量占比位列前五,分別為20.9%、16.4%、15.0%、11.7%和8.9%。

表2 專精特新發展重點領域

資料來源:鑫創科技產業研究院整理

政策解讀

《辦法》包括5個部分共23條內容,明確專精特新統一管理辦法、評價和認定標準、動態管理和培育扶持政策。

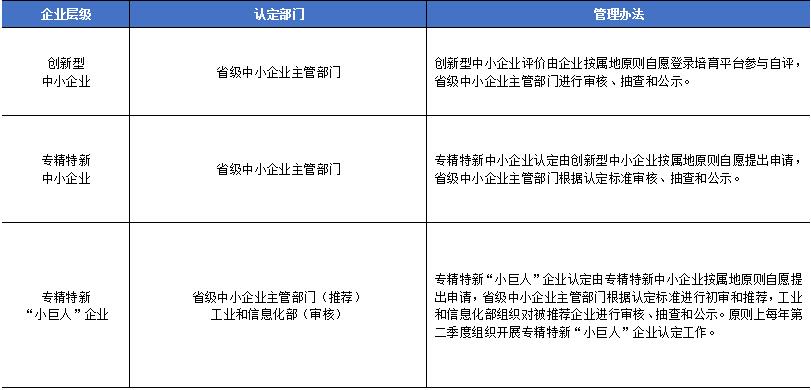

1、明確統一管理辦法,重新劃分創新型中小企業、專精特新中小企業和專精特新“小巨人”企業三個梯度層次

由于國家和地方對專精特新企業遴選的申報條件、企業層級、評選時間、管理辦法等千差萬別,全國專精特新企業統一管理和培育難度較大。《辦法》明確提出,優質中小企業統一通過工信部優質中小企業梯度培育平臺(https://zjtx.miit.gov.cn/,以下簡稱培育平臺)申請和管理;優質中小企業是指在產品、技術、管理、模式等方面創新能力強、專注細分市場、成長性好的中小企業,由創新型中小企業、專精特新中小企業和專精特新“小巨人”企業三個層次組成。《辦法》提出“十四五”期間,努力在全國推動培育100萬家創新型中小企業、10萬家專精特新中小企業、1萬家專精特新“小巨人”企業。

表3 優質中小企業梯度培育管理辦法

資料來源:工信部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》、鑫創科技產業研究院整理

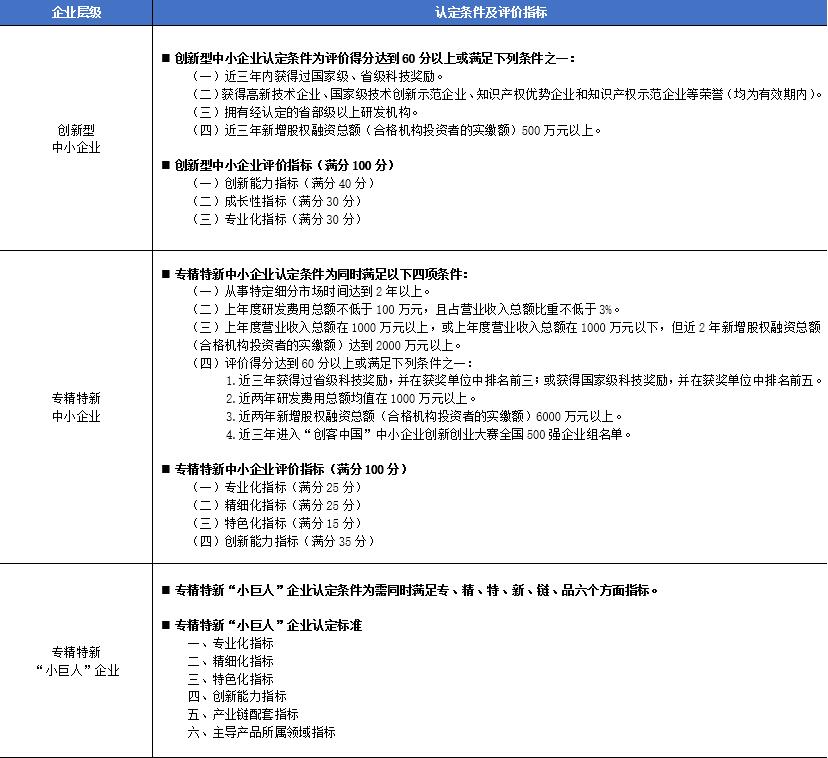

2、提出評價和認定標準,引導中小企業從專業化、精細化、特色化和創新能力等方面提高核心競爭力

從《辦法》關于創新型中小企業、專精特新中小企業和專精特新“小巨人”企業的認定條件和評價標準可以看出,國家要求優質中小企業要從專業化、精細化、特色化和創新能力等方面提高核心競爭力,不斷推出具備高技術含量、高附加值的新產品,從而推動我國產業鏈高端化發展。

創新型中小企業評價標準,包括創新能力、成長性、專業化3類6個指標,更加強調企業的創新能力,企業主導產品相關的有效知識產權數量、上年度研發費用總額占營業收入總額比重等是評價的重點內容。

專精特新中小企業認定標準,包括專業化、精細化、特色化和創新能力4類13個指標。值得注意的是,該指標在堅持全國統一標準的基礎上,考慮到各地企業發展水平差異,專門設定了由各省自主設定的“特色指標”,既確保全國專精特新中小企業水準保持一致,又鼓勵地方結合實際創造性開展工作。

專精特新“小巨人”企業認定標準,要求同時滿足專、精、特、新、鏈、品6個方面指標,包括主營業務收入總額占營業收入總額比重不低于70%,近2年主營業務收入平均增長率不低于5%,企業資產負債率不高于70%,主導產品在全國細分市場占有率達到10%以上等硬性指標。

表4 優質中小企業評價及認定標準

資料來源:工信部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》、鑫創科技產業研究院整理

3、實施動態精準管理,建立健全“有進有出”的動態管理機制,有針對性地制定政策和開展精準服務

根據《辦法》中小企業主管部門將利用培育平臺“優質中小企業數據庫”, 對企業運行、發展態勢、意見訴求,以及扶持政策與培育成效等開展定期和不定期跟蹤,實施動態精準管理。

動態管理機制方面,《辦法》要求經公告的創新型中小企業有效期為3年,每次到期后由企業重新登錄培育平臺進行自評,經省級中小企業主管部門審核通過后,有效期延長3年。經認定的專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業有效期為3年,每次到期后由認定部門組織復核,復核通過的,有效期延長3年。企業應在每年4月30日前通過培育平臺更新企業信息,有重大變化,應在發生變化后的3個月內登錄培育平臺報告重大變化,否則取消復核資格,或直接取消公告或認定。

培育扶持政策方面,《辦法》要求制定分層分類的專項扶持政策,不斷優化中小企業發展環境。統籌運用財稅、金融、技術、產業、人才、用地、用能等政策工具持續支持優質中小企業發展,提高政策精準性和有效性。通過搭建創新成果對接、大中小企業融通創新、創新創業大賽、供需對接等平臺,匯聚服務資源,創新服務方式,為中小企業提供全周期、全方位、多層次的服務。并要求在評價、認定和服務過程中注重對企業商業秘密的保護。

表5 我國部分省市專精特新獎補政策

資料來源:鑫創科技產業研究院整理

啟示

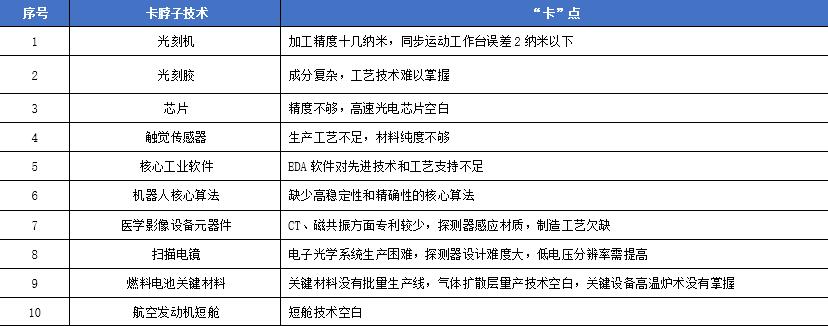

培育專精特新企業是我國在國際競爭中取得話語權的關鍵路徑。但在新冠疫情和中美貿易戰的影響下,我國專精特新企業國際合作受限,特別是對我國芯片、關鍵零部件、系統核心算法等“卡脖子”高新技術領域發展的影響尤為顯著。

財政部、工信部等明確提出,將在2021—2025年累計安排100億元以上獎補資金,重點支持1000余家國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展,國家還專門設立北交所作為“有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平臺”。同時,全國31個省市均發布了專精特新企業“十四五”培育目標,支持專精特新企業發展專項政策、獎勵政策、稅收優惠政策等。建議相關部門和企業要順應落實國家專精特新發展戰略,重點關注企業產品、技術、管理、模式等方面的創新能力建設,并深入挖掘專精特新政策紅利,爭取財稅、金融、技術、產業、人才、用地、用能等方面的獎勵和優惠政策。

表6 我國部分“卡脖子”關鍵領域

資料來源:前瞻產業研究院、鑫創科技產業研究院整理

主站蜘蛛池模板:

天堂中文在线最新版地址

|

少妇粗大进出白浆嘿嘿视频

|

国语自产偷拍精品视频偷

|

秋霞啪啪网

|

日皮视频免费看

|

动漫AV永久无码精品每日更新

|

日韩一卡在线

|

麻豆福利在线观看

|

成人爱做日本视频免费

|

精品视频久久久

|

日韩三区视频

|

免费情侣作爱视频

|

sihu在线|

欧美精品一区二区蜜桃

|

亚洲国产综合在线播放av66

|

欧美1区2区3

|

欧美婷婷久久五月精品三区

|

日韩三级.com|

老汉av免费一区二区三区

|

国产伦精品一区二区三区视频新

|

综合成人

|

在线播放无码字幕亚洲

|

欧美大尺度猛交

|

中文字幕导航

|

久久中文字幕无码中文字幕有码

|

免费同性女女aaa免费网站

|

久久99精品久久久久久吃药

|

免费播放一区

|

国产一区二区久久

|

伦理2男一女3p黑人

欧美黑人巨大精品VIDEOS

|

欧美日韩精品免费观看视一区二区

|

免费观看国产美女裸体视频

|

亚洲天堂久久新

|

久久国语

|

欧美裸体XXXX极品少妇

|

91精品国产足浴勾搭女居士

|

国产精品美女久久久网站

|

色偷偷av亚洲男人的天堂

|

国产suv精品一区二人妻

|

爱福利一区二区

|

男人天堂2023

|

主站蜘蛛池模板:

天堂中文在线最新版地址

|

少妇粗大进出白浆嘿嘿视频

|

国语自产偷拍精品视频偷

|

秋霞啪啪网

|

日皮视频免费看

|

动漫AV永久无码精品每日更新

|

日韩一卡在线

|

麻豆福利在线观看

|

成人爱做日本视频免费

|

精品视频久久久

|

日韩三区视频

|

免费情侣作爱视频

|

sihu在线|

欧美精品一区二区蜜桃

|

亚洲国产综合在线播放av66

|

欧美1区2区3

|

欧美婷婷久久五月精品三区

|

日韩三级.com|

老汉av免费一区二区三区

|

国产伦精品一区二区三区视频新

|

综合成人

|

在线播放无码字幕亚洲

|

欧美大尺度猛交

|

中文字幕导航

|

久久中文字幕无码中文字幕有码

|

免费同性女女aaa免费网站

|

久久99精品久久久久久吃药

|

免费播放一区

|

国产一区二区久久

|

伦理2男一女3p黑人

欧美黑人巨大精品VIDEOS

|

欧美日韩精品免费观看视一区二区

|

免费观看国产美女裸体视频

|

亚洲天堂久久新

|

久久国语

|

欧美裸体XXXX极品少妇

|

91精品国产足浴勾搭女居士

|

国产精品美女久久久网站

|

色偷偷av亚洲男人的天堂

|

国产suv精品一区二人妻

|

爱福利一区二区

|

男人天堂2023

|